こんにちは、錦織(にしきおり)です。

私の仕事はホームページを目的に沿って作成し運用することですが、その過程で社長さんや社員さんのお話を聴く機会がたくさんあります。

また、同時に講師の仕事をさせていただくことがあるのですが、その中でもお話を聴く機会がたくさんあり、また、聞き方をアドバイスさせていただくこともあります。

先日、お客様のところでこんな風に話を聴くとたくさん話してもらえるなぁ、と思ったことがあったので、産業カウンセラーの学びを元にまとめてみました。

柔らかい笑顔で聴く

基本笑顔でお話を聴くように気を付けています。

笑顔は人に安心感を持ってもらえる最低限のマナーであり、同時に最強の武器でもあると思います。

特にお話を聴くときは、柔らかな笑顔になるよう、心掛けています。

そもそも、笑顔のないところに人は心を開かないので、常に笑顔でいたいですね。

もちろん、笑顔で聴くのは失礼にあたる場合もあるので、そこはお話の内容に合わせて自然と表情も変わります。

笑顔は基本形で、お話を聴きながらそのお話に対して、自分がどう思ったかという喜怒哀楽を表情で表現すると、よりもっとお相手が話してくれるように思います。

合いの手を入れる

普通といえば、普通なのですが、

・頷く

・「はい」「へ~」などの相槌を打つ

ということはとても重要です。

2人とか、少人数の対面で聴く場合はうなずきにしっかり「はい」「へ~」、時には「なるほど」などの相槌を入れると、お相手に「聴いてますよ」という姿勢が伝わって、「しっかり聴いてくれている」という安心感を持って、お話をしてくれます。

私はなるべくうなずきや相槌をしているつもりでしたが、産業カウンセラーの傾聴の実習の時に、かなり「相槌が聞こえない!」と注意を受け、こんなにも「はい」「うん」など、相手の話に挟んでいいんだ、と思った記憶があります。

それは決して相手の話に自分の言葉を挟んでいるわけではなく、合いの手を入れて、相手が話しやすくするために行うものなんだと体感的に理解するまでにちょっと時間がかかった気がします。

それくらい、つまり自分では「はい」って言いすぎかな、と思うくらい入れても、私の場合はその量がちょうど良い相槌なんだということが分かりました。

もし、「話聞いてる?」と時折聞かれる方がいらっしゃったら、まずは相槌をどんどん入れると良いと思います。

合いの手を入れる-オンライン会議の場合

最近、ZOOMなどの複数人のweb会議だと、相槌を入れることが話を遮る恐れもあるため聞き手側の場合はミュートにしている方も多いと思います。

こんなときは首をうんうん、とタテに動かすようにしています。

特にオンラインで講座をしている感じますが、講師側が話す時間のときに、相槌が聞こえないと「あれ?話していて大丈夫かな?」「聞こえているかな」など、心配になってしまいます。

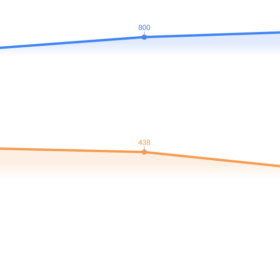

何か資料を共有していると、受講生さんのお顔は画面上で小さく表示されていますが、目の端にうんうんと首を動かしてくれる方がいらっしゃると、話していて大丈夫なんだな、と確認もできるし安心します。

そんなわけで、自分がZOOMの聞き手側の場合は、とにかく頷きや「反応」ボタンなど、「聴いてます」の意思表示に心掛けています。

事柄への応答と、感情への応答

簡単に表現すると、相手の言ったことを復唱します。

「うちは10年以上も前から、理念を大切にして社員と共有する努力をしてきました。喜びの涙もあったし、悔しい涙もありました」

10年以上も前から理念を大切にしているんですね→事柄への応答

喜びの涙も、悔しい涙もありました→感情への応答

こんな感じでしょうか。

事柄への応答も、どこが相手の言いたいポイントなのか、考えながらピックするところを選びます。

感情への応答は難しいですが、「そう感じたんだな」と思うところを応答するするようにしています。

まだまだ勉強中ですが、こんなところに気を付けてお話を聴くようにしています。

要約を入れる

ある程度、お話を聴くと要約を入れてみます。

これがまた実習でもある程度できるようになるまでに時間がかかりました。

ものすごく真剣に話を聴いていないと、要約できません。

しかも、産業カウンセラーの場合はメモは取ってはいけないので、そらで覚えて、そらでまとめて伝える、という訓練がなかなかでした。

この要約というのは、打ち合わせの最後にメモを見ながら今日のまとめを確認する、とは少し違って、どんなことが起こってどんなことを感じたか、その時間的推移みたいなことを要約して返すと、「本当にきちんと話を聴いてくれているんだな」という安心と信頼につながるようです。

自分の中では、要約を返すことができる状態であれば、しっかり話を聴けているなという指標になるかと思っています。難しいですが。

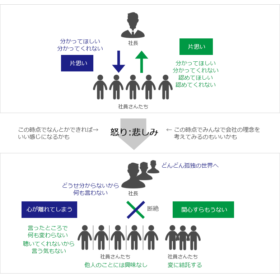

「そうですね」と「そう思われるんですね」

「そうですね」と「そう思われるんですね」、どのように違うと思いますか?

これ、

「そうですね」=同調

「そう思われるんですね」=共感

なのです。

カウンセラーは「共感」を大事にするけれども、「同調」はしない、と教わりました。

「同調」は、カウンセラー本人が自分事として悩んでしまって、クライアントさんへの客観的な寄り添いができなくなるからです。

悩んでいるのはクライアントさんですから、傾聴しているカウンセラーが巻き込まれて悩んでしまうのは、本筋ではありません。

それに、例えば

「●●でとってもつらい」と相手が言ったことに対して、簡単に

「そうですね、つらいですよね」と返しても、

”あなたに何が分かるの?”と思われてしまうこともあるかもしれません。

「●●でとってもつらい」と言われたら、

「●●でとてもつらいと思われているんですね」

これが、共感です。

仕事をしていると、「共感」の言葉を使う場面はとても多いと思います。

例えば、私だったら

「これやれば、明日にはホームページOPENできますよね!」

とお客様から言われたとします。

でも、実際にはいろいろな設定があって、明日のOPENはできなくて、一週間後ならできるとします。

そんなとき

「これやれば、明日にはホームページOPENできますよね!」

「そうですね」

とは言えません。

これを相手の気持ちを汲み取りながら返すと

「これやれば、明日にはホームページOPENできますよね!」

「そのように思われますよね。そのようにできると良いのですが、残念ながら●●があって、一週間後ならできるんです」

のような返しになるかと思います。

仕事上、どうしても「そうですね」と言えないこともたくさんあると思います。

そんなときは

「そう思われますよね」

「そう感じられているんですね」

と、共感の言葉をはさむと、相手の気持ちを閉ざさず、ちょっと確度の違う提案もしやすいかと思います。

これを書きながら、まだまだ精進しないといけないことがたくさんあるなぁと振り返りつつ、でもちょっと何かのお役に立てれば幸いです。